El Gobierno de Moreno redujo el presupuesto penitenciario un 30 %

Facebook

Twitter

Whatsapp

Email

Estalló la bomba de tiempo. La violencia de bandas criminales al servicio del narcotráfico dejó escenas de extrema violencia en las cárceles. El cruel asesinato de 79 reos en un solo día sacó de las rejas a un sistema penitenciario sumido en crisis desde hace décadas ¿Qué es lo que realmente pasa detrás de los barrotes? De la culpa no escapa ningún gobierno.

Los acontecimientos se registran como el mayor amotinamiento de presos en la historia penitenciaria del Ecuador, evidenciando la situación caótica de las condiciones de vida en las cárceles”. Parecería que este es el diagnóstico de la masacre sucedida el 23 de febrero, que dejó un saldo de 79 muertos, pero en realidad es la conclusión de un informe de la situación carcelaria en 2004.

Sí, la crisis tiene más de dos décadas y, si bien algunas cosas cambiaron, sirvió para que todo siguiera igual. Solo que ahora el escenario es más dramático y se añaden elementos como las bandas criminales y el narcotráfico que disparan alarmantemente la violencia.

En 2004, se produjo una serie de motines en varias cárceles del país, especialmente en el penal García Moreno de Quito. Los presos retuvieron a abogados, familiares y periodistas. Hicieron huelga de hambre y algunos se cosieron la boca. Incluso amenazaron con hacer estallar tanques de gas. Pedían condiciones más dignas para la rehabilitación social: salud, alimentación y seguridad. Algunos clamaban por el traslado a otros centros, ya que eran extorsionados por quienes tenían poder y armas. En ese entonces, la infraestructura carcelaria estaba diseñada para unos siete mil reclusos, pero más de 11 mil pagaban por sus delitos.

Solicitaban, además, el restablecimiento de la rebaja de penas conocida como el dos por uno, y el no abuso de la prisión preventiva. Ello, se decía, era necesario para controlar y reducir el hacinamiento que superaba el 50 por ciento. Pero las autoridades no daban oídos. El argumento: se necesitaban nuevas cárceles y 20 millones de dólares para mejorar la infraestructura. Algunos reclusos aprovecharon los motines para ajustar cuentas con sus enemigos y para organizar intentos de fuga. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) contabilizó, en 2004, al menos 30 asesinados al interior de las cárceles, más uno que murió en un enfrentamiento con la policía y otro por falta de atención médica.

Lamentablemente, autoridades y sociedad regresamos la vista a las cárceles solo cuando ocurren este tipo de situaciones, más aún con escenas macabras de decapitaciones y desmembramientos circulando por redes sociales, como ocurrió este 2021. Era algo que los analistas ya pronosticaban, pero nadie quería asumirlo.

Los invisibles

Detrás de estos estallidos de violencia hay una realidad que no vemos y el caso de Ana Hidalgo lo refleja. Era una chica de 23 años que vivía en Quito, condenada a 24 meses de cárcel por tráfico de drogas. Ana tenía diabetes. Estaba recluida en la prisión de Tulcán que, según informes oficiales, es una infraestructura que no reúne las condiciones de cárcel porque era una escuela. Durante la emergencia del COVID-19, después de un sinnúmero de peticiones, Ana fue trasladada a un centro médico para recibir tratamiento. Cuando regresó, la enviaron a una celda a guardar cuarentena, junto a otras reclusas que se presumía estaban contagiadas.

Ana murió semanas después. Diagnóstico: COVID-19. Sin embargo, su familia no se enteró por las autoridades, sino por las compañeras de celda. Cuando su madre fue a Tulcán, los funcionarios de la cárcel le informaron que el cuerpo de su hija estaba enterrado en Guayaquil. “No, no es broma. Eso es nuestro sistema penitenciario”, dice Vianca Gavilanes, coordinadora de Gestión de la Fundación Dignidad.

Gavilanes lleva el caso de Ana y recuerda que el Estado debe garantizar la vida de los prisioneros y debe responder: ¿Por qué ocultaron la muerte? ¿Le dieron atención médica? ¿Por qué trasladaron el cuerpo sin autorización? ¿Por qué en los registros del SNAI dice cero muertes por COVID en la cárcel de Tulcán?

Ana murió cuatro meses antes de cumplir su sentencia, pero pudo haber salido mucho antes si las autoridades le concedían la prelibertad cuando cumplió el 70 por ciento de su condena. Habría podido volver con sus dos hijas que ahora quedan en la orfandad. “Los jueces se demoran seis meses o un año en revisar estos casos, hasta eso ya se cumple la sentencia total”, dice Gavilanes.

Sin embargo, en julio de 2020, salió en prelibertad Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, exlíder de Los Choneros, una de las bandas que controla las cárceles y la protagonista de la última TODO EMPEZÓ tras el asesinato de “Rasquiña”. Es una guerra fratricida entre Choneros y aliados. masacre. Terminó acribillado meses después al sur del Malecón de Manta. Zambrano tenía una condena de 20 años por asesinato, que luego fue reducida a ocho, y salió al cumplir el 90 por ciento de la sentencia. De esos casos hay muchos, lo que demuestra que la Ley funciona mejor para quien tiene dinero y poder.

Populismo penal

¿Pero cómo llegamos a esto? La estocada final a una serie de omisiones la dio el actual gobierno. Redujo el presupuesto penitenciario en 30 por ciento, de 131 millones de dólares en 2017, a 91 millones en 2021. Eso sin contar que, en 2019, cuando empezaron a subir las muertes violentas al interior de las cárceles, el gobierno se comprometió a asignar 38 millones de dólares para mejorar la infraestructura y fortalecer la tecnología y equipamiento. Pero no se invirtió ni la cuarta parte, aduciendo recortes en todo el Estado.

Resultaron medidas parche. Ni siquiera se pudo capacitar o contratar nuevos guías penitenciarios para cubrir el déficit del 70 por ciento. En la cárcel de Guayaquil, por ejemplo, hay un guardia por cada 240 reos. El sistema lo maneja el SNAI, siglas de una entidad con nombre más complejo que los problemas que regenta: “Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores”.

“El problema es que pensamos que al delincuente hay que meterlo a la cárcel para que se pudra, no para que se rehabilite”, dice Carlos Ortuño, quien ha trabajado con privados de libertad y es especialista en Derecho Penal. Explica que, si este enfoque no cambia hacia un sistema que eduque en lugar de castigar y forme en lugar de reprimir, los estallidos de violencia seguirán y serán más frecuentes.

“¿Qué pasará con los hijos de los 79 reos asesinados? ¿Serán los próximos en aumentar la población carcelaria? Son también víctimas que quedan en el desamparo y, si no hay asistencia, buscarán la violencia. Las familias son parte del sistema, no solo hay que ver al interior de las prisiones”, cuestiona Ortuño.

Pero esa parece ser la lógica de quienes están al mando. Según un informe del SNAI, para 2023 se proyecta una población penitenciaria de 43 mil personas. Es decir, 10 por ciento más de las que tenemos hoy. Será un grupo más incontrolable y sin espacios adecuados para la rehabilitación. ¿Cuándo perdimos el rumbo?

En 2006, el investigador Jorge Núñez Vega determinó que el hacinamiento empezó en la década de 1990, luego de que Ecuador se sumara a la política antidrogas que impulsaba Estados Unidos en la región. Alertaba a no caer en lo que se denomina como “populismo penal”, al pensar que la solución es construir más cárceles, porque todo apuntaba a que habría más delitos relacionados al tráfico y consumo de drogas. En un inicio, el gobierno de la Revolución Ciudadana se percató de esto.

Entre 2008 y 2009, se ejecutó una campaña denominada “Cero presos sin sentencia”, que redujo la población carcelaria de 18 mil a 11 mil. Allí se incluyeron a quienes debían ser repatriados a sus países y a muchas de las llamadas “mulas del narcotráfico”.

“Fue un avance para cumplir los derechos y reducir el hacinamiento, que no solo debe contarse como el número de camas habilitadas en una prisión, sino que también influyen los espacios para visitas, recreación, ocupaciones, que son determinantes en el proceso de rehabilitación de una persona”, dice Ximena Costales, quien fue subsecretaria de Rehabilitación Social entre 2008 y 2010. Salió porque las autoridades empezaron a tomar otro rumbo.

Corrupción y violencia

Cuando al gobierno anterior se le pasó la fiebre de las excarcelaciones, encontró una solución: construir megacárceles regionales en Guayaquil, Latacunga y Cuenca-El Turi. Se gastaron 200 millones de dólares. Era época de bonanza. Cuando estas infraestructuras estuvieron listas en 2014, la población carcelaria llegaba a 26 mil presos. Eso coincidió con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fija penas más drásticas, y acarreó a microtraficantes y consumidores a llenar las cárceles, que son casi el 30 por ciento de detenidos, mientras los grandes narcotraficantes sortean fácilmente la Ley. Además, al igual que en tiempos pasados, el sistema de justicia avanza lento: hoy hay cerca de 16 mil presos sin sentencia y muchos porque no pueden pagar un abogado.

Todo este sistema punitivo y las grandes prisiones no solo son foco de hacinamiento, sino que se convirtieron en la guarida de organizaciones criminales que las manejan a su antojo, disputándose los pabellones. El problema ya hizo metástasis. “Una persona que entra a los pabellones más peligrosos, tiene que afiliarse o tomar partido por una de estas bandas. No tiene otra manera de sobrevivir”, explica Arturo Torres, periodista especializado en temas de crimen organizado, autor del libro “El juego del camaleón” y coautor de “Rehenes”.

En las requisas que hizo la policía encontraron lo obvio: miles de armas blancas, cientos de pistolas, subametralladoras, celulares y droga. Pero también hallaron equipos de sonido, consolas de videojuegos, plantas de marihuana y electrodomésticos. “Para que todo esto pase por los controles se trata de toda una cadena de corrupción desde las más altas autoridades”, añade Torres.

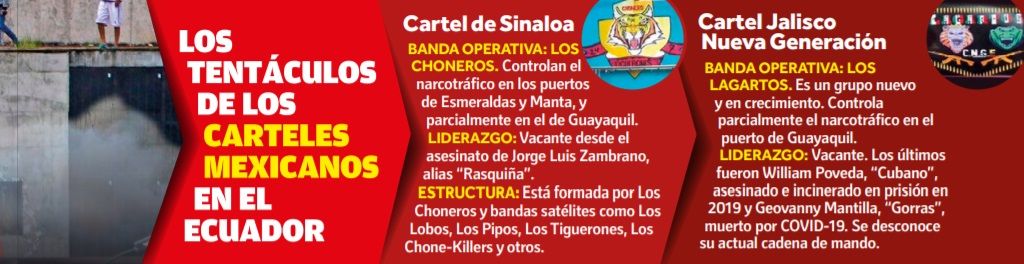

Son dos grandes grupos los que controlan las cárceles. Por un lado, están Los Choneros, un “holding” que cobija a bandas satélites como Los Lobos, Los Pipos, Los Tiguerones, Los Chone-Killers, entre otros. En la otra orilla están Los Lagartos, una banda de más reciente creación y en pleno crecimiento; su poder se concentra en Guayaquil. Estas dos grandes agrupaciones fueron protagonistas de violencia carcelaria entre 2018 y 2020.

Curiosamente en la masacre del 23 de febrero no participaron Los Lagartos. Esta respondió a una disputa fratricida entre Los Choneros propiamente dichos y sus aliados. El ambiente entre ellos estuvo relativamente calmo mientras alias “Rasquiña” lideraba con mano de hierro desde la cárcel de Latacunga. Pero su prelibertad alimentó los celos y ambiciones que llevaron a su asesinato en diciembre pasado. En la cárcel vivía protegido en su ley. Desde allí, “los delfines” de Rasquiña pelean a muerte para heredar el trono.

Los analistas coinciden en que, si no se solucionan los problemas de fondo, el polvorín seguirá encendido. Por ahora, varios son los desafíos: cambiar el enfoque de castigo a uno de rehabilitación social, asignar recursos y revisar políticas para reducir el hacinamiento. Eso sería solo el principio, pero si no empezamos, terminaremos con cárceles como las de Venezuela o Brasil, acostumbradas a los motines y la muerte.

.png)